"The Dead Shot" (1873)

Imprenta y Librería de Gaspar, Madrid, 1875

Traducción española de D. Nemesio Fernández Cuesta

Ilustraciones de Gimeno y de Zarza

E-book: English

lunes, 27 de julio de 2009

domingo, 26 de julio de 2009

BIBLIOTECA ILUSTRADA DE GASPAR Y ROIG - OBRAS DEL CAPITÁN MAYNE-REID

(Información sobre la Biblioteca Ilustrada de Gaspar y Roig aquí)

(Información sobre la Biblioteca Ilustrada de Gaspar y Roig aquí) AVENTURAS DE MAR Y TIERRA

OBRAS DEL CAPITAN MAYNE-REID

¡En el mar!.jpg)

William el grumete

La granja del desierto

Los jóvenes Boers

Los cazadores de girafas (segunda parte de "Los jóvenes Boers")

Bruin o los cazadores de osos

Los cazadores de plantas

Los trepadores de rocas (segunda parte de "Los cazadores de plantas")

Los desterrados de la selva

Veladas de caza

La cazadora salvaje

Los náufragos de la selva

Oceola, el gran jefe de los semínolas

Los franco tiradores americanos

El jefe blanco

Los pueblos raros

Los esclavos del Sahara

En la sentina, viaje de un joven marino entre tinieblas

La criolla de Jamaica

El cimarrón (segunda parte de "La criolla de Jamaica")

El dedo del destino

La jornada de la muerte

Los cazadores de cabelleras (segunda parte de "La jornada de la muerte")

El guante blanco

El capitán Scarthe (segunda parte de "El guante blanco")

La bahía de Hudson

Los cazadores de caballos

Las dos rivales (segunda parte de "Los cazadores de caballos")

El ginete sin cabeza (tercera parte de "Los cazadores de caballos")

Los bosques del Misisipí

Las llanuras de Tejas (segunda parte de "Los bosques del Misisipí")

El tiro mortal (tercera parte de "Los bosques del Misisipí")

La hermana perdida

La cuarterona

Eugenio de Hauteville

El jefe del brazalete de oro

El cazador de tigres

OBRAS DEL CAPITAN MAYNE-REID

¡En el mar!

.jpg)

William el grumete

La granja del desierto

Los jóvenes Boers

Los cazadores de girafas (segunda parte de "Los jóvenes Boers")

Bruin o los cazadores de osos

Los cazadores de plantas

Los trepadores de rocas (segunda parte de "Los cazadores de plantas")

Los desterrados de la selva

Veladas de caza

La cazadora salvaje

Los náufragos de la selva

Oceola, el gran jefe de los semínolas

Los franco tiradores americanos

El jefe blanco

Los pueblos raros

Los esclavos del Sahara

En la sentina, viaje de un joven marino entre tinieblas

La criolla de Jamaica

El cimarrón (segunda parte de "La criolla de Jamaica")

El dedo del destino

La jornada de la muerte

Los cazadores de cabelleras (segunda parte de "La jornada de la muerte")

El guante blanco

El capitán Scarthe (segunda parte de "El guante blanco")

La bahía de Hudson

Los cazadores de caballos

Las dos rivales (segunda parte de "Los cazadores de caballos")

El ginete sin cabeza (tercera parte de "Los cazadores de caballos")

Los bosques del Misisipí

Las llanuras de Tejas (segunda parte de "Los bosques del Misisipí")

El tiro mortal (tercera parte de "Los bosques del Misisipí")

La hermana perdida

La cuarterona

Eugenio de Hauteville

El jefe del brazalete de oro

El cazador de tigres

viernes, 10 de julio de 2009

DON PABLO MOLINO Y EL SECRETO DE LA ETERNA JUVENTUD

A lo largo del último período de lo que suelo llamar "vacaciones profesionales", es decir, semanas de trabajo en países más o menos exóticos, casi siempre lejanos y escasamente desarrollados, quise aliviar la presión del momento poniendo por escrito el sumario de algunas deudas pendientes. De vuelta a los cuarteles, en este caso de verano, como quien tira una moneda al aire, consideré que valía la pena echar un vistazo a las andanas de la zona más popular de mi biblioteca antes de tomar una decisión. El caso es que mi mirada se detuvo en unos anaqueles que sostenían varias filas de libros cuyos lomos, de llamativo color rojo, parecían querer atraer mi atención. A su lado, unos pocos compañeros vestían la impudicia de su tela inglesa (u holandesa, que también por ese nombre es conocida) con unas guardas, por fortuna conservadas, en cuya lomera aparecían, en mayúsculas, las iniciales "EJ". Los más aficionados con toda seguridad ya lo han adivinado, se trataba de la colección "Obras Maestras" de la barcelonesa editorial Juventud, con su casi gemela "Novelas Modernas". De éstas pasé inmediatamente a su popular, que no populachera, hermana "La Novela Azul" y de ella a los pocos ejemplares que poseo de su ilustre predecesora, la colección "Aventura". Al darme la vuelta, me topé con la estantería en que descansan plácidamente los provectos ejemplares de

consideré que valía la pena echar un vistazo a las andanas de la zona más popular de mi biblioteca antes de tomar una decisión. El caso es que mi mirada se detuvo en unos anaqueles que sostenían varias filas de libros cuyos lomos, de llamativo color rojo, parecían querer atraer mi atención. A su lado, unos pocos compañeros vestían la impudicia de su tela inglesa (u holandesa, que también por ese nombre es conocida) con unas guardas, por fortuna conservadas, en cuya lomera aparecían, en mayúsculas, las iniciales "EJ". Los más aficionados con toda seguridad ya lo han adivinado, se trataba de la colección "Obras Maestras" de la barcelonesa editorial Juventud, con su casi gemela "Novelas Modernas". De éstas pasé inmediatamente a su popular, que no populachera, hermana "La Novela Azul" y de ella a los pocos ejemplares que poseo de su ilustre predecesora, la colección "Aventura". Al darme la vuelta, me topé con la estantería en que descansan plácidamente los provectos ejemplares de  la "Biblioteca Oro", de la editorial Molino. Juventud... Molino... duelo de titanes. ¡Pero cómo no pude haber caído antes! ¡Y yo me considero un aficionado al misterio! La idea estaba clara... ¡El secreto! ¡Hablaría del secreto!

la "Biblioteca Oro", de la editorial Molino. Juventud... Molino... duelo de titanes. ¡Pero cómo no pude haber caído antes! ¡Y yo me considero un aficionado al misterio! La idea estaba clara... ¡El secreto! ¡Hablaría del secreto!

Comencemos por el principio. Allá por el año 1923 se funda la editorial Juventud, pero a los efectos de nuestro negociado de hoy la fecha importante es 1925. En efecto, en aquel año, Juventud lanzará la importante colección "Aventura" (no se confunda con "La Novela de Aventuras", de la editorial Iberia, ni con "La Novela Aventura", de Hymsa), que pasará a la historia de la novela popular española por muchas razones, entre ellas por el hecho de haber sido quien publicara las buscadísimas obras del ingeniero y contable Jesús de Aragón, autor entre otras de 40000 kilómetros a bordo del aeroplano "Fantasma" , o por haber tenido como portadista e ilustrador a Longoria, artista de gran estilo. Casi al mismo tiempo, la editorial de la calle Provenza ofrecerá al lector la colección "Grandes Autores", mayoritaria, pero no exclusivamente, compuesta por obras de James Oliver Curwood, Peter B. Kyne y Zane Grey. Ambas seguían la estela de éxito de "La Novela Rosa", con la que se había dado a conocer la editorial en el segmento de la novela popular. Estos comienzos de la editorial son tratados con profusión y detalle en la primera parte de la magnífica tesis doctoral que lleva por título Les edicions infantils i juvenils de l'editorial Joventut (1923-1969) de la que es autora Mónica Baró Llambias, de la Universidad de Barcelona y cuya lectura recomiendo vivamente (está disponible en la web de esa universidad) ya que se trata de una contribución excepcional en medio de un panorama, como el español, en el que la literatura popular como sujeto científico se halla en la más absoluta incuria. Más tarde, en 1934, Juventud lanzará al mercado una nueva colección "La Novela Azul", inspirada tanto en el nombre como en la presentación de sus portadas y, hasta cierto punto, en sus contenidos, en el célebre magazine norteamericano "Blue Book". "La Novela Azul" entrará en competencia con la "Biblioteca Oro", de Molino, lanzada tan solo un año antes. Particularmente con su serie "Azul" (siempre el azul), pero también con la serie "Amarilla", pues al lado de los mencionados Curwood, Kyne y Zane Grey, figurarán importantes firmas del género de misterio, como Leslie Charteris o Edgar Wallace. A diferencia de la colección de Molino, "La Novela Azul" no seguirá publicándose después de terminada la guerra.

que lleva por título Les edicions infantils i juvenils de l'editorial Joventut (1923-1969) de la que es autora Mónica Baró Llambias, de la Universidad de Barcelona y cuya lectura recomiendo vivamente (está disponible en la web de esa universidad) ya que se trata de una contribución excepcional en medio de un panorama, como el español, en el que la literatura popular como sujeto científico se halla en la más absoluta incuria. Más tarde, en 1934, Juventud lanzará al mercado una nueva colección "La Novela Azul", inspirada tanto en el nombre como en la presentación de sus portadas y, hasta cierto punto, en sus contenidos, en el célebre magazine norteamericano "Blue Book". "La Novela Azul" entrará en competencia con la "Biblioteca Oro", de Molino, lanzada tan solo un año antes. Particularmente con su serie "Azul" (siempre el azul), pero también con la serie "Amarilla", pues al lado de los mencionados Curwood, Kyne y Zane Grey, figurarán importantes firmas del género de misterio, como Leslie Charteris o Edgar Wallace. A diferencia de la colección de Molino, "La Novela Azul" no seguirá publicándose después de terminada la guerra.

Aunque a ambas colecciones les separan ciertos detalles, el mercado al que se dirigían era esencialmente el mismo. El público que compraba en los quioscos "La Novela Azul" se encontraba un ejemplar con una sola novela, al igual que su competidor, pues Molino no comenzaría a introducir complementos hasta después de la guerra, momento en que tuvo que recurrir a textos que no alcanzaban a cubrir los seis pliegos que formaban la publicación. En ambos casos las cubiertas eran a color, pero la de Juventud era de papel más grueso. En el interior, más diferencias. Juventud usaba papel de mayor gramaje y las ilustraciones de interior estaban a dos tintas. Finalmente, el precio de "La Novela Azul" fue, desde el principio, ligeramente superior: una peseta contra los noventa céntimos de la "Biblioteca Oro". Juventud optó por añadir a los números corrientes (cuarenta y nueve en total) dieciocho números extraordinarios, entre ellos tres "tarzanes", que incluían el soberbio "Tarzán en el centro de la Tierra". En suma, detalles que acaso pudieron influir en el hecho de que, tras el conflicto, "La Novela Azul" dejara de publicarse. Pero hay algo más que detalles. A la hora de comparar ambos proyectos editoriales y analizar su salida al mercado español de la novela popular en los años treinta es preciso tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que Don Pablo del Molino fue accionista al cincuenta por ciento de la editorial Juventud desde 1932, año en que le son traspasadas las acciones de su madre, Doña Concepción Mateus, fundadora de la editorial junto con los dueños de la Sociedad General de Publicaciones, Julio Gibert y José Zendrera. A partir de ese momento Don Pablo pasa a ser subdirector de Juventud, con el señor Zendrera como Director. En 1933, Don Pablo se separa de la sociedad para fundar la suya propia con el éxito que ya conocemos. Todas estas informaciones son citadas por Mónica Baró a partir de los contenidos, hoy desaparecidos, de la web de la editorial Molino. No obstante ello, la entrada "Editorial Molino" de Wikipedia, firmada con las iniciales de Luis Antonio del Molino Jover, ofrece idéntica información, pero amplía los detalles en torno al origen de la separación, tras el traspaso de las acciones de Doña Concepción:

Azul" fue, desde el principio, ligeramente superior: una peseta contra los noventa céntimos de la "Biblioteca Oro". Juventud optó por añadir a los números corrientes (cuarenta y nueve en total) dieciocho números extraordinarios, entre ellos tres "tarzanes", que incluían el soberbio "Tarzán en el centro de la Tierra". En suma, detalles que acaso pudieron influir en el hecho de que, tras el conflicto, "La Novela Azul" dejara de publicarse. Pero hay algo más que detalles. A la hora de comparar ambos proyectos editoriales y analizar su salida al mercado español de la novela popular en los años treinta es preciso tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que Don Pablo del Molino fue accionista al cincuenta por ciento de la editorial Juventud desde 1932, año en que le son traspasadas las acciones de su madre, Doña Concepción Mateus, fundadora de la editorial junto con los dueños de la Sociedad General de Publicaciones, Julio Gibert y José Zendrera. A partir de ese momento Don Pablo pasa a ser subdirector de Juventud, con el señor Zendrera como Director. En 1933, Don Pablo se separa de la sociedad para fundar la suya propia con el éxito que ya conocemos. Todas estas informaciones son citadas por Mónica Baró a partir de los contenidos, hoy desaparecidos, de la web de la editorial Molino. No obstante ello, la entrada "Editorial Molino" de Wikipedia, firmada con las iniciales de Luis Antonio del Molino Jover, ofrece idéntica información, pero amplía los detalles en torno al origen de la separación, tras el traspaso de las acciones de Doña Concepción:

"Esta asociación se mantuvo durante unos años con sus altos y bajos, pero finalmente se rompió por la insistencia de Pablo del Molino en hacer un tipo de novela más popular que la que estaba haciendo en aquellos momentos Juventud. Finalmente, en 1933, Julio Gibert propuso en un arbitraje que la familia Zendrera comprara las acciones de los Molino y que éstos se separaran y pusieran su propia editorial, en la que publicaron sus primeros libros en el último trimestre de 1933 en que dieron comienzo sus actividades."

Hasta aquí, las autorizadas palabras del último de los Molino vínculado a la administración de la empresa (la editorial fue vendida en 2004 al grupo RBA) que vendrían a confirmar el hecho de que Juventud terminó por seguir los pasos de su antiguo accionista, después de haber rechazado sus ideas al respecto del mercado potencial existente para una nueva colección de novela popular en el formato pulp que poco más adelante tendría tanto éxito. Al margen del testimonio ofrecido por Don Luis Antonio del Molino sólo podemos hacer conjeturas al respecto En primer lugar ha de tenerse en cuenta que Juventud contaba con bastante experiencia en el formato popular con "La novela Rosa" y con la colección "Aventura", cuyo precio, que no figuraba en todas las portadas, era relativamente asequible (una peseta), pero que ciertamente estaba todavía anclado en la filosofía del folletín, ya que muchos de los títulos estaban serializados en dos y hasta en tres entregas. "La Novela Azul", ofrecerá, como hemos dicho, una novela completa en cada entrega y el precio, de nuevo una peseta, figurará ostensiblemente en la portada. Como quiera que fuese, la idea de las tres series, una imitando a los "gialli" de Mondadori, otra al "Blue Book" y una tercera, en realidad la que llevaba el número uno, en un color rojo que causaría confusión con la "Colección Molino" y desaparecería tras la reunificación, era sencillamente brillante. Al diseñar tres productos en la misma colección se hacían economías de escala (maquetado, impresión, distribución). Al estar "personalizados", diríamos hoy, no se harían la competencia unos a otros (Mondadori lo sabía bien). Finalmente, en lugar de una, se venderían tres o cuatro novelas en un corto espacio de tiempo, dependiendo de la periodicidad, primero deecenal, luego quincenal, más tarde mensual.

En primer lugar ha de tenerse en cuenta que Juventud contaba con bastante experiencia en el formato popular con "La novela Rosa" y con la colección "Aventura", cuyo precio, que no figuraba en todas las portadas, era relativamente asequible (una peseta), pero que ciertamente estaba todavía anclado en la filosofía del folletín, ya que muchos de los títulos estaban serializados en dos y hasta en tres entregas. "La Novela Azul", ofrecerá, como hemos dicho, una novela completa en cada entrega y el precio, de nuevo una peseta, figurará ostensiblemente en la portada. Como quiera que fuese, la idea de las tres series, una imitando a los "gialli" de Mondadori, otra al "Blue Book" y una tercera, en realidad la que llevaba el número uno, en un color rojo que causaría confusión con la "Colección Molino" y desaparecería tras la reunificación, era sencillamente brillante. Al diseñar tres productos en la misma colección se hacían economías de escala (maquetado, impresión, distribución). Al estar "personalizados", diríamos hoy, no se harían la competencia unos a otros (Mondadori lo sabía bien). Finalmente, en lugar de una, se venderían tres o cuatro novelas en un corto espacio de tiempo, dependiendo de la periodicidad, primero deecenal, luego quincenal, más tarde mensual.

No se si todo esto estaba en la cabeza de Don Pablo y no les entraba en la suya a sus socios en Juventud. En todo caso, la idea de un nuevo formato editorial, que creaba a su vez un nuevo mercado, es probable que estuviera algo más que flotando en las oficinas de la calle Provenza, como también es probable que en la separación tuviera que ver asimismo el hecho de que los "altos y bajos" a los que hace referencia Don Luis Antonio habían alcanzado entonces un nivel por encima de lo aceptable para las partes. Una sóla cosa es cierta, la separación se produjo y Don Pablo dio en la diana, batiendo no sólo a Juventud sino también a otro fuerte competidor, la también barcelonesa Hymsa, que saldría asimismo a finales de 1933 con "La Novela Aventura" de la mano de Sintair y Steeman, Simenon y los distintos autores que daban vida a Sexton Blake, entre otros. Y digo batiendo sin tener datos objetivos sobre la mesa, ya que en la época no existían cifras oficiales de difusión, aún menos para este mercado. Tan sólo me baso en el número de ejemplares que han sobrevivido de unas y otras colecciones, cuya relación para el período 1933-1937 es aproximadamente de tres a uno a favor de la "Biblioteca Oro", si bien es cierto que Molino mantenía tres series bajo esa denominación. En suma, aquél día de 1933 debió de ser una jornada dura para ambas partes, pero sin duda marcó un hito en la historia de la cultura popular hispana.

separación tuviera que ver asimismo el hecho de que los "altos y bajos" a los que hace referencia Don Luis Antonio habían alcanzado entonces un nivel por encima de lo aceptable para las partes. Una sóla cosa es cierta, la separación se produjo y Don Pablo dio en la diana, batiendo no sólo a Juventud sino también a otro fuerte competidor, la también barcelonesa Hymsa, que saldría asimismo a finales de 1933 con "La Novela Aventura" de la mano de Sintair y Steeman, Simenon y los distintos autores que daban vida a Sexton Blake, entre otros. Y digo batiendo sin tener datos objetivos sobre la mesa, ya que en la época no existían cifras oficiales de difusión, aún menos para este mercado. Tan sólo me baso en el número de ejemplares que han sobrevivido de unas y otras colecciones, cuya relación para el período 1933-1937 es aproximadamente de tres a uno a favor de la "Biblioteca Oro", si bien es cierto que Molino mantenía tres series bajo esa denominación. En suma, aquél día de 1933 debió de ser una jornada dura para ambas partes, pero sin duda marcó un hito en la historia de la cultura popular hispana.

Don Pablo dio en la diana y de paso se llevó consigo el secreto de la eterna... juventud.

consideré que valía la pena echar un vistazo a las andanas de la zona más popular de mi biblioteca antes de tomar una decisión. El caso es que mi mirada se detuvo en unos anaqueles que sostenían varias filas de libros cuyos lomos, de llamativo color rojo, parecían querer atraer mi atención. A su lado, unos pocos compañeros vestían la impudicia de su tela inglesa (u holandesa, que también por ese nombre es conocida) con unas guardas, por fortuna conservadas, en cuya lomera aparecían, en mayúsculas, las iniciales "EJ". Los más aficionados con toda seguridad ya lo han adivinado, se trataba de la colección "Obras Maestras" de la barcelonesa editorial Juventud, con su casi gemela "Novelas Modernas". De éstas pasé inmediatamente a su popular, que no populachera, hermana "La Novela Azul" y de ella a los pocos ejemplares que poseo de su ilustre predecesora, la colección "Aventura". Al darme la vuelta, me topé con la estantería en que descansan plácidamente los provectos ejemplares de

consideré que valía la pena echar un vistazo a las andanas de la zona más popular de mi biblioteca antes de tomar una decisión. El caso es que mi mirada se detuvo en unos anaqueles que sostenían varias filas de libros cuyos lomos, de llamativo color rojo, parecían querer atraer mi atención. A su lado, unos pocos compañeros vestían la impudicia de su tela inglesa (u holandesa, que también por ese nombre es conocida) con unas guardas, por fortuna conservadas, en cuya lomera aparecían, en mayúsculas, las iniciales "EJ". Los más aficionados con toda seguridad ya lo han adivinado, se trataba de la colección "Obras Maestras" de la barcelonesa editorial Juventud, con su casi gemela "Novelas Modernas". De éstas pasé inmediatamente a su popular, que no populachera, hermana "La Novela Azul" y de ella a los pocos ejemplares que poseo de su ilustre predecesora, la colección "Aventura". Al darme la vuelta, me topé con la estantería en que descansan plácidamente los provectos ejemplares de  la "Biblioteca Oro", de la editorial Molino. Juventud... Molino... duelo de titanes. ¡Pero cómo no pude haber caído antes! ¡Y yo me considero un aficionado al misterio! La idea estaba clara... ¡El secreto! ¡Hablaría del secreto!

la "Biblioteca Oro", de la editorial Molino. Juventud... Molino... duelo de titanes. ¡Pero cómo no pude haber caído antes! ¡Y yo me considero un aficionado al misterio! La idea estaba clara... ¡El secreto! ¡Hablaría del secreto!Comencemos por el principio. Allá por el año 1923 se funda la editorial Juventud, pero a los efectos de nuestro negociado de hoy la fecha importante es 1925. En efecto, en aquel año, Juventud lanzará la importante colección "Aventura" (no se confunda con "La Novela de Aventuras", de la editorial Iberia, ni con "La Novela Aventura", de Hymsa), que pasará a la historia de la novela popular española por muchas razones, entre ellas por el hecho de haber sido quien publicara las buscadísimas obras del ingeniero y contable Jesús de Aragón, autor entre otras de 40000 kilómetros a bordo del aeroplano "Fantasma" , o por haber tenido como portadista e ilustrador a Longoria, artista de gran estilo. Casi al mismo tiempo, la editorial de la calle Provenza ofrecerá al lector la colección "Grandes Autores", mayoritaria, pero no exclusivamente, compuesta por obras de James Oliver Curwood, Peter B. Kyne y Zane Grey. Ambas seguían la estela de éxito de "La Novela Rosa", con la que se había dado a conocer la editorial en el segmento de la novela popular. Estos comienzos de la editorial son tratados con profusión y detalle en la primera parte de la magnífica tesis doctoral

que lleva por título Les edicions infantils i juvenils de l'editorial Joventut (1923-1969) de la que es autora Mónica Baró Llambias, de la Universidad de Barcelona y cuya lectura recomiendo vivamente (está disponible en la web de esa universidad) ya que se trata de una contribución excepcional en medio de un panorama, como el español, en el que la literatura popular como sujeto científico se halla en la más absoluta incuria. Más tarde, en 1934, Juventud lanzará al mercado una nueva colección "La Novela Azul", inspirada tanto en el nombre como en la presentación de sus portadas y, hasta cierto punto, en sus contenidos, en el célebre magazine norteamericano "Blue Book". "La Novela Azul" entrará en competencia con la "Biblioteca Oro", de Molino, lanzada tan solo un año antes. Particularmente con su serie "Azul" (siempre el azul), pero también con la serie "Amarilla", pues al lado de los mencionados Curwood, Kyne y Zane Grey, figurarán importantes firmas del género de misterio, como Leslie Charteris o Edgar Wallace. A diferencia de la colección de Molino, "La Novela Azul" no seguirá publicándose después de terminada la guerra.

que lleva por título Les edicions infantils i juvenils de l'editorial Joventut (1923-1969) de la que es autora Mónica Baró Llambias, de la Universidad de Barcelona y cuya lectura recomiendo vivamente (está disponible en la web de esa universidad) ya que se trata de una contribución excepcional en medio de un panorama, como el español, en el que la literatura popular como sujeto científico se halla en la más absoluta incuria. Más tarde, en 1934, Juventud lanzará al mercado una nueva colección "La Novela Azul", inspirada tanto en el nombre como en la presentación de sus portadas y, hasta cierto punto, en sus contenidos, en el célebre magazine norteamericano "Blue Book". "La Novela Azul" entrará en competencia con la "Biblioteca Oro", de Molino, lanzada tan solo un año antes. Particularmente con su serie "Azul" (siempre el azul), pero también con la serie "Amarilla", pues al lado de los mencionados Curwood, Kyne y Zane Grey, figurarán importantes firmas del género de misterio, como Leslie Charteris o Edgar Wallace. A diferencia de la colección de Molino, "La Novela Azul" no seguirá publicándose después de terminada la guerra.Aunque a ambas colecciones les separan ciertos detalles, el mercado al que se dirigían era esencialmente el mismo. El público que compraba en los quioscos "La Novela Azul" se encontraba un ejemplar con una sola novela, al igual que su competidor, pues Molino no comenzaría a introducir complementos hasta después de la guerra, momento en que tuvo que recurrir a textos que no alcanzaban a cubrir los seis pliegos que formaban la publicación. En ambos casos las cubiertas eran a color, pero la de Juventud era de papel más grueso. En el interior, más diferencias. Juventud usaba papel de mayor gramaje y las ilustraciones de interior estaban a dos tintas. Finalmente, el precio de "La Novela

Azul" fue, desde el principio, ligeramente superior: una peseta contra los noventa céntimos de la "Biblioteca Oro". Juventud optó por añadir a los números corrientes (cuarenta y nueve en total) dieciocho números extraordinarios, entre ellos tres "tarzanes", que incluían el soberbio "Tarzán en el centro de la Tierra". En suma, detalles que acaso pudieron influir en el hecho de que, tras el conflicto, "La Novela Azul" dejara de publicarse. Pero hay algo más que detalles. A la hora de comparar ambos proyectos editoriales y analizar su salida al mercado español de la novela popular en los años treinta es preciso tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que Don Pablo del Molino fue accionista al cincuenta por ciento de la editorial Juventud desde 1932, año en que le son traspasadas las acciones de su madre, Doña Concepción Mateus, fundadora de la editorial junto con los dueños de la Sociedad General de Publicaciones, Julio Gibert y José Zendrera. A partir de ese momento Don Pablo pasa a ser subdirector de Juventud, con el señor Zendrera como Director. En 1933, Don Pablo se separa de la sociedad para fundar la suya propia con el éxito que ya conocemos. Todas estas informaciones son citadas por Mónica Baró a partir de los contenidos, hoy desaparecidos, de la web de la editorial Molino. No obstante ello, la entrada "Editorial Molino" de Wikipedia, firmada con las iniciales de Luis Antonio del Molino Jover, ofrece idéntica información, pero amplía los detalles en torno al origen de la separación, tras el traspaso de las acciones de Doña Concepción:

Azul" fue, desde el principio, ligeramente superior: una peseta contra los noventa céntimos de la "Biblioteca Oro". Juventud optó por añadir a los números corrientes (cuarenta y nueve en total) dieciocho números extraordinarios, entre ellos tres "tarzanes", que incluían el soberbio "Tarzán en el centro de la Tierra". En suma, detalles que acaso pudieron influir en el hecho de que, tras el conflicto, "La Novela Azul" dejara de publicarse. Pero hay algo más que detalles. A la hora de comparar ambos proyectos editoriales y analizar su salida al mercado español de la novela popular en los años treinta es preciso tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que Don Pablo del Molino fue accionista al cincuenta por ciento de la editorial Juventud desde 1932, año en que le son traspasadas las acciones de su madre, Doña Concepción Mateus, fundadora de la editorial junto con los dueños de la Sociedad General de Publicaciones, Julio Gibert y José Zendrera. A partir de ese momento Don Pablo pasa a ser subdirector de Juventud, con el señor Zendrera como Director. En 1933, Don Pablo se separa de la sociedad para fundar la suya propia con el éxito que ya conocemos. Todas estas informaciones son citadas por Mónica Baró a partir de los contenidos, hoy desaparecidos, de la web de la editorial Molino. No obstante ello, la entrada "Editorial Molino" de Wikipedia, firmada con las iniciales de Luis Antonio del Molino Jover, ofrece idéntica información, pero amplía los detalles en torno al origen de la separación, tras el traspaso de las acciones de Doña Concepción:"Esta asociación se mantuvo durante unos años con sus altos y bajos, pero finalmente se rompió por la insistencia de Pablo del Molino en hacer un tipo de novela más popular que la que estaba haciendo en aquellos momentos Juventud. Finalmente, en 1933, Julio Gibert propuso en un arbitraje que la familia Zendrera comprara las acciones de los Molino y que éstos se separaran y pusieran su propia editorial, en la que publicaron sus primeros libros en el último trimestre de 1933 en que dieron comienzo sus actividades."

Hasta aquí, las autorizadas palabras del último de los Molino vínculado a la administración de la empresa (la editorial fue vendida en 2004 al grupo RBA) que vendrían a confirmar el hecho de que Juventud terminó por seguir los pasos de su antiguo accionista, después de haber rechazado sus ideas al respecto del mercado potencial existente para una nueva colección de novela popular en el formato pulp que poco más adelante tendría tanto éxito. Al margen del testimonio ofrecido por Don Luis Antonio del Molino sólo podemos hacer conjeturas al respecto

En primer lugar ha de tenerse en cuenta que Juventud contaba con bastante experiencia en el formato popular con "La novela Rosa" y con la colección "Aventura", cuyo precio, que no figuraba en todas las portadas, era relativamente asequible (una peseta), pero que ciertamente estaba todavía anclado en la filosofía del folletín, ya que muchos de los títulos estaban serializados en dos y hasta en tres entregas. "La Novela Azul", ofrecerá, como hemos dicho, una novela completa en cada entrega y el precio, de nuevo una peseta, figurará ostensiblemente en la portada. Como quiera que fuese, la idea de las tres series, una imitando a los "gialli" de Mondadori, otra al "Blue Book" y una tercera, en realidad la que llevaba el número uno, en un color rojo que causaría confusión con la "Colección Molino" y desaparecería tras la reunificación, era sencillamente brillante. Al diseñar tres productos en la misma colección se hacían economías de escala (maquetado, impresión, distribución). Al estar "personalizados", diríamos hoy, no se harían la competencia unos a otros (Mondadori lo sabía bien). Finalmente, en lugar de una, se venderían tres o cuatro novelas en un corto espacio de tiempo, dependiendo de la periodicidad, primero deecenal, luego quincenal, más tarde mensual.

En primer lugar ha de tenerse en cuenta que Juventud contaba con bastante experiencia en el formato popular con "La novela Rosa" y con la colección "Aventura", cuyo precio, que no figuraba en todas las portadas, era relativamente asequible (una peseta), pero que ciertamente estaba todavía anclado en la filosofía del folletín, ya que muchos de los títulos estaban serializados en dos y hasta en tres entregas. "La Novela Azul", ofrecerá, como hemos dicho, una novela completa en cada entrega y el precio, de nuevo una peseta, figurará ostensiblemente en la portada. Como quiera que fuese, la idea de las tres series, una imitando a los "gialli" de Mondadori, otra al "Blue Book" y una tercera, en realidad la que llevaba el número uno, en un color rojo que causaría confusión con la "Colección Molino" y desaparecería tras la reunificación, era sencillamente brillante. Al diseñar tres productos en la misma colección se hacían economías de escala (maquetado, impresión, distribución). Al estar "personalizados", diríamos hoy, no se harían la competencia unos a otros (Mondadori lo sabía bien). Finalmente, en lugar de una, se venderían tres o cuatro novelas en un corto espacio de tiempo, dependiendo de la periodicidad, primero deecenal, luego quincenal, más tarde mensual.No se si todo esto estaba en la cabeza de Don Pablo y no les entraba en la suya a sus socios en Juventud. En todo caso, la idea de un nuevo formato editorial, que creaba a su vez un nuevo mercado, es probable que estuviera algo más que flotando en las oficinas de la calle Provenza, como también es probable que en la

separación tuviera que ver asimismo el hecho de que los "altos y bajos" a los que hace referencia Don Luis Antonio habían alcanzado entonces un nivel por encima de lo aceptable para las partes. Una sóla cosa es cierta, la separación se produjo y Don Pablo dio en la diana, batiendo no sólo a Juventud sino también a otro fuerte competidor, la también barcelonesa Hymsa, que saldría asimismo a finales de 1933 con "La Novela Aventura" de la mano de Sintair y Steeman, Simenon y los distintos autores que daban vida a Sexton Blake, entre otros. Y digo batiendo sin tener datos objetivos sobre la mesa, ya que en la época no existían cifras oficiales de difusión, aún menos para este mercado. Tan sólo me baso en el número de ejemplares que han sobrevivido de unas y otras colecciones, cuya relación para el período 1933-1937 es aproximadamente de tres a uno a favor de la "Biblioteca Oro", si bien es cierto que Molino mantenía tres series bajo esa denominación. En suma, aquél día de 1933 debió de ser una jornada dura para ambas partes, pero sin duda marcó un hito en la historia de la cultura popular hispana.

separación tuviera que ver asimismo el hecho de que los "altos y bajos" a los que hace referencia Don Luis Antonio habían alcanzado entonces un nivel por encima de lo aceptable para las partes. Una sóla cosa es cierta, la separación se produjo y Don Pablo dio en la diana, batiendo no sólo a Juventud sino también a otro fuerte competidor, la también barcelonesa Hymsa, que saldría asimismo a finales de 1933 con "La Novela Aventura" de la mano de Sintair y Steeman, Simenon y los distintos autores que daban vida a Sexton Blake, entre otros. Y digo batiendo sin tener datos objetivos sobre la mesa, ya que en la época no existían cifras oficiales de difusión, aún menos para este mercado. Tan sólo me baso en el número de ejemplares que han sobrevivido de unas y otras colecciones, cuya relación para el período 1933-1937 es aproximadamente de tres a uno a favor de la "Biblioteca Oro", si bien es cierto que Molino mantenía tres series bajo esa denominación. En suma, aquél día de 1933 debió de ser una jornada dura para ambas partes, pero sin duda marcó un hito en la historia de la cultura popular hispana.Don Pablo dio en la diana y de paso se llevó consigo el secreto de la eterna... juventud.

© Acotaciones, 2009

miércoles, 8 de julio de 2009

MI EXPERIENCIA CON CÉLINE

Cayó en mis manos durante las pasadas Navidades un número de la revista mejicana Replicante, en el que se consagra una sección a autores que han merecido en algún momento el calificativo de "malditos". En dicho elenco figuran, entre otros, Drieu de la Rochelle y Céline. Muy atinada, en mi criterio, la elección hecha por la publicación, pues ambas son personalidades centrales de la moderna literatura francesa. En el caso de Céline, de la literatura universal. El escritor peruano Mario Vargas Llosa es el encargado de trazar un perfil de este último, semblanza en la que advierto notables aciertos y, al menos, una cuestión sobre la que me permito discrepar. El mencionado artículo me proporciona una inmejorable excusa para compartir con los lectores de Acotaciones retazos de mi experiencia personal con el controvertido autor.

Cayó en mis manos durante las pasadas Navidades un número de la revista mejicana Replicante, en el que se consagra una sección a autores que han merecido en algún momento el calificativo de "malditos". En dicho elenco figuran, entre otros, Drieu de la Rochelle y Céline. Muy atinada, en mi criterio, la elección hecha por la publicación, pues ambas son personalidades centrales de la moderna literatura francesa. En el caso de Céline, de la literatura universal. El escritor peruano Mario Vargas Llosa es el encargado de trazar un perfil de este último, semblanza en la que advierto notables aciertos y, al menos, una cuestión sobre la que me permito discrepar. El mencionado artículo me proporciona una inmejorable excusa para compartir con los lectores de Acotaciones retazos de mi experiencia personal con el controvertido autor. Por encima de todo he de decir que siempre es motivo de satisfacción el que aparezca algo sobre Céline en lengua castellana. Una cosa es que ciertos autores merezcan el sobado calificativo de "maldito" y otra bien distinta es que la maldición alcance límites no vistos, al punto de que poca sean los que quieran (¿acaso pueden?) enfrentarse desde la crítica al autor y a sus textos. Centrándonos en el artículo de Replicante, destaca sobremanera la referencia que Vargas Llosa hace a la impronta pequeño burguesa en el pensamiento de Céline, para quien el parlamentarismo democrático de preguerra fue el culpable de la ruina, del abandono y, en último extremo, del olvido, no tanto de las clases trabajadoras sino mas bien de las clases medias más modestas, encarnadas en la propia familia del autor y, muy señaladamente, en la figura de su madre. En efecto, el pequeño negocio de encajes del pasaje Choiseul, regentado por la señora de Destouches representa a la perfección esa frágil combinación de esperanzas y frustraciones que caracterizó, a principios del siglo XX, a la pequeña burguesía francesa. Ansiosa por marcar las diferencias respecto a las clases más humildes estaba, al mismo tiempo, llena de rencor para con aquéllos que merced a su fortuna, ya que no por su estirpe, se encuentraban por encima suyo en la escala social. Son esos pomposos rentistas y financieros adinerados, muchos de ellos israelitas, a los que Céline -quien se considera a si mismo un francés de pura cepa- achaca un punto de mal gusto, de vanidad injustificada, tal vez de deshonestidad, quienes se convierten en objeto de su desprecio. A sus ojos, al igual que a los de tantos otros franceses de la época, el rentista enriquecido pasa por ser un usurero que dedica sus pricipales esfuerzos a esquilmar los exiguos ingresos del modesto pero honrado burgués. La grandeza de Francia -pensaba Céline- no se logró gracias a sus prácticas especulativas sino merced a la industriosidad del artesano y del probo comerciante, pero los políticos se limitan a mirar hacia otro lado, cuando no participan, venales y concomitantes, de manera activa en el expolio de la gente honesta. Es en este sentido, en el que el pasaje Choiseul debe ser visto como germen y símbolo a un tiempo de la que, con distintas variantes, será la tesis central celiniana: la clase media, cuyos valores se asientan principalmente en el trabajo, el ahorro, la honestidad, como fundamentos del progreso en la escala social, no cuadra con el capitalismo económico y su otra cara política, el liberalismo, de manera que quienes, sea porque no desean someterse al imperio de sus normas, sea porque, no queriendo abjurar de sus principios, no se aprovechan de éllas, se hallan indefectiblemente condenados a vivir a contrapelo.

A contrapelo, así es como vivió Céline. A contrapelo, sí, de este modo le hemos conocido como hombre, como escritor y como personaje, pues las tres cosas fue. El apasionado autor del Semmelweiss, biografía del descubridor de la fiebre puerperal, el joven y sensible doctor que recorriera Francia entera para advertir de los peligros de la tuberculosis y difundir su prevención, el activo médico de la Sociedad de Naciones, el galeno de dispensario de arrabal, tan sólo en contadas ocasiones halló la serenidad que su grande y fino espíritu merecía. Era en compañía de Lucette, del adorable Bébert, de los otros animales y de los enfermos pobres que acudieran diariamente a su casa hasta el día mismo de su muerte -no sabría decir con quién lo era en mayor medida- cuándo aparecía el cuarto Céline, seguramente el más desconocido de todos, pero tan real y auténtico como los otros tres. A contrapelo vivió y a contrapelo murió, porque fue un hombre único y porque fue el único que en su tiempo se atrevió a poner su voz, poéticamente descarnada, al servicio de un ideal tan sencillo como incomprendido por sus .jpg) coetáneos: la libertad del individuo. Una libertad basada en el receloso desprecio de las grandes corrientes ideológicas, todo ello en el siglo, precisamente, en el que éstas alcanzaron su apogeo. Una libertad que consiste exactamente en dejar que cada cual la administre como le plazca, hipotecándola o incluso destruyéndola, llegado el caso. Se bien que esta tesis encontrará muchos opositores, pues Céline, el hombre, el escritor, el personaje, víctima de sus propias palabras, pareció regocijarse en el hecho de no ser comprendido. Mucho de lo que a bastantes de sus contemporáneos les fue, y todavía les es hoy, con toda generosidad disculpado, a Céline no se le perdona. O, mejor dicho, no se le perdona pública, oficialmente, pues sólo basta con echar una ojeada a los estadillos de ventas de la editoriales para comprobar que todavía hoy se venden por millares los ejemplares de sus obras. Y no se le perdona por haber tenido el atrevimiento de cometer un error, si se quiere, más de un error.

coetáneos: la libertad del individuo. Una libertad basada en el receloso desprecio de las grandes corrientes ideológicas, todo ello en el siglo, precisamente, en el que éstas alcanzaron su apogeo. Una libertad que consiste exactamente en dejar que cada cual la administre como le plazca, hipotecándola o incluso destruyéndola, llegado el caso. Se bien que esta tesis encontrará muchos opositores, pues Céline, el hombre, el escritor, el personaje, víctima de sus propias palabras, pareció regocijarse en el hecho de no ser comprendido. Mucho de lo que a bastantes de sus contemporáneos les fue, y todavía les es hoy, con toda generosidad disculpado, a Céline no se le perdona. O, mejor dicho, no se le perdona pública, oficialmente, pues sólo basta con echar una ojeada a los estadillos de ventas de la editoriales para comprobar que todavía hoy se venden por millares los ejemplares de sus obras. Y no se le perdona por haber tenido el atrevimiento de cometer un error, si se quiere, más de un error.

.jpg) coetáneos: la libertad del individuo. Una libertad basada en el receloso desprecio de las grandes corrientes ideológicas, todo ello en el siglo, precisamente, en el que éstas alcanzaron su apogeo. Una libertad que consiste exactamente en dejar que cada cual la administre como le plazca, hipotecándola o incluso destruyéndola, llegado el caso. Se bien que esta tesis encontrará muchos opositores, pues Céline, el hombre, el escritor, el personaje, víctima de sus propias palabras, pareció regocijarse en el hecho de no ser comprendido. Mucho de lo que a bastantes de sus contemporáneos les fue, y todavía les es hoy, con toda generosidad disculpado, a Céline no se le perdona. O, mejor dicho, no se le perdona pública, oficialmente, pues sólo basta con echar una ojeada a los estadillos de ventas de la editoriales para comprobar que todavía hoy se venden por millares los ejemplares de sus obras. Y no se le perdona por haber tenido el atrevimiento de cometer un error, si se quiere, más de un error.

coetáneos: la libertad del individuo. Una libertad basada en el receloso desprecio de las grandes corrientes ideológicas, todo ello en el siglo, precisamente, en el que éstas alcanzaron su apogeo. Una libertad que consiste exactamente en dejar que cada cual la administre como le plazca, hipotecándola o incluso destruyéndola, llegado el caso. Se bien que esta tesis encontrará muchos opositores, pues Céline, el hombre, el escritor, el personaje, víctima de sus propias palabras, pareció regocijarse en el hecho de no ser comprendido. Mucho de lo que a bastantes de sus contemporáneos les fue, y todavía les es hoy, con toda generosidad disculpado, a Céline no se le perdona. O, mejor dicho, no se le perdona pública, oficialmente, pues sólo basta con echar una ojeada a los estadillos de ventas de la editoriales para comprobar que todavía hoy se venden por millares los ejemplares de sus obras. Y no se le perdona por haber tenido el atrevimiento de cometer un error, si se quiere, más de un error.Vamos a ello, cuanto antes terminemos, mejor para la literatura universal. Si, es cierto, un error que Denöel y Céline, al alimón, cometieron por cuádruple partida: Mea Culpa (1936), Bagatelles pour une massacre (1937), L'École de cadavres (1938), Les beaux draps (1941). Escoja usted con cuál de estos cuatro libelos pseudo-políticos desea dar la razón a quienes le recomendaron no leer jamás al gran antisemita, al que usaba despectivamente el calificativo de youtre, al coco de todos los hebreos de ayer, de hoy y de mañana. Eso sí, léalo, por favor, pues la mayoría de quienes mencionan con desenvoltura los cuatro famosos panfletos no se han tomado siquiera la molestia de leerlos, y mucho menos de hacerlo en su contexto. Coincidirá, no obstante, conmigo en que a estos últimos debe afeárseles su coducta por el hecho de remitirse a textos cuyo tenor literal se está citando parcialmente o se desconoce por completo. Cuando los haya terminado de leer, usted habrá simplemente convertido en tesis lo que no era hasta entonces sino hipótesis, y se habrá convencido de que todo lo que se pueda decir al respecto del odio que Céline sentía en aquél momento hacia el sionismo y lo israelita es verdad. Por cierto, casi no quería mencionarlo, ya puestos no dejen de leer un quinto panfleto titulado À l'agité du bocal (1948), en el que nuestro autor pone a Sartre en el sitio que le corresponde. De todos modos, cuando pasen por las páginas de los famosos libelos, tarea por otra parte harto ingrata, sepan que lo harán en contra de la voluntad del autor y de su propia esposa, quien siempre ha manifestado su oposición a que sean reeditados. Sabio y prudente proceder que persigue el doble obejtivo de no contaminar más la imagen de su difunto esposo, quien se arrepintió toda su vida de su publicación, algo que, en cualquier caso, no le eximió en absoluto de la responsabilidad de haberlo hecho (miren lo que le ocurrió a él y, peor aún, lo que le pasó a su editor Denoël), y al mismo tiempo de evitar que se levanten nuevas y estériles disputas en torno a su contenido. De todos modos, nadie en su sano juicio lo haría, si no fuese para hacer ganar dinero a los miles de asociaciones y grupos que se le echarían encima para llevarle a los tribunales. ¿Se preguntan cómo los he leído yo? Muy sencillo, busquen la respuesta en la pantalla a la que están ahora mismo mirando. El ideal de libertad celiniano adopta nuevas e inesperadas formas.

últimos debe afeárseles su coducta por el hecho de remitirse a textos cuyo tenor literal se está citando parcialmente o se desconoce por completo. Cuando los haya terminado de leer, usted habrá simplemente convertido en tesis lo que no era hasta entonces sino hipótesis, y se habrá convencido de que todo lo que se pueda decir al respecto del odio que Céline sentía en aquél momento hacia el sionismo y lo israelita es verdad. Por cierto, casi no quería mencionarlo, ya puestos no dejen de leer un quinto panfleto titulado À l'agité du bocal (1948), en el que nuestro autor pone a Sartre en el sitio que le corresponde. De todos modos, cuando pasen por las páginas de los famosos libelos, tarea por otra parte harto ingrata, sepan que lo harán en contra de la voluntad del autor y de su propia esposa, quien siempre ha manifestado su oposición a que sean reeditados. Sabio y prudente proceder que persigue el doble obejtivo de no contaminar más la imagen de su difunto esposo, quien se arrepintió toda su vida de su publicación, algo que, en cualquier caso, no le eximió en absoluto de la responsabilidad de haberlo hecho (miren lo que le ocurrió a él y, peor aún, lo que le pasó a su editor Denoël), y al mismo tiempo de evitar que se levanten nuevas y estériles disputas en torno a su contenido. De todos modos, nadie en su sano juicio lo haría, si no fuese para hacer ganar dinero a los miles de asociaciones y grupos que se le echarían encima para llevarle a los tribunales. ¿Se preguntan cómo los he leído yo? Muy sencillo, busquen la respuesta en la pantalla a la que están ahora mismo mirando. El ideal de libertad celiniano adopta nuevas e inesperadas formas.

últimos debe afeárseles su coducta por el hecho de remitirse a textos cuyo tenor literal se está citando parcialmente o se desconoce por completo. Cuando los haya terminado de leer, usted habrá simplemente convertido en tesis lo que no era hasta entonces sino hipótesis, y se habrá convencido de que todo lo que se pueda decir al respecto del odio que Céline sentía en aquél momento hacia el sionismo y lo israelita es verdad. Por cierto, casi no quería mencionarlo, ya puestos no dejen de leer un quinto panfleto titulado À l'agité du bocal (1948), en el que nuestro autor pone a Sartre en el sitio que le corresponde. De todos modos, cuando pasen por las páginas de los famosos libelos, tarea por otra parte harto ingrata, sepan que lo harán en contra de la voluntad del autor y de su propia esposa, quien siempre ha manifestado su oposición a que sean reeditados. Sabio y prudente proceder que persigue el doble obejtivo de no contaminar más la imagen de su difunto esposo, quien se arrepintió toda su vida de su publicación, algo que, en cualquier caso, no le eximió en absoluto de la responsabilidad de haberlo hecho (miren lo que le ocurrió a él y, peor aún, lo que le pasó a su editor Denoël), y al mismo tiempo de evitar que se levanten nuevas y estériles disputas en torno a su contenido. De todos modos, nadie en su sano juicio lo haría, si no fuese para hacer ganar dinero a los miles de asociaciones y grupos que se le echarían encima para llevarle a los tribunales. ¿Se preguntan cómo los he leído yo? Muy sencillo, busquen la respuesta en la pantalla a la que están ahora mismo mirando. El ideal de libertad celiniano adopta nuevas e inesperadas formas.

últimos debe afeárseles su coducta por el hecho de remitirse a textos cuyo tenor literal se está citando parcialmente o se desconoce por completo. Cuando los haya terminado de leer, usted habrá simplemente convertido en tesis lo que no era hasta entonces sino hipótesis, y se habrá convencido de que todo lo que se pueda decir al respecto del odio que Céline sentía en aquél momento hacia el sionismo y lo israelita es verdad. Por cierto, casi no quería mencionarlo, ya puestos no dejen de leer un quinto panfleto titulado À l'agité du bocal (1948), en el que nuestro autor pone a Sartre en el sitio que le corresponde. De todos modos, cuando pasen por las páginas de los famosos libelos, tarea por otra parte harto ingrata, sepan que lo harán en contra de la voluntad del autor y de su propia esposa, quien siempre ha manifestado su oposición a que sean reeditados. Sabio y prudente proceder que persigue el doble obejtivo de no contaminar más la imagen de su difunto esposo, quien se arrepintió toda su vida de su publicación, algo que, en cualquier caso, no le eximió en absoluto de la responsabilidad de haberlo hecho (miren lo que le ocurrió a él y, peor aún, lo que le pasó a su editor Denoël), y al mismo tiempo de evitar que se levanten nuevas y estériles disputas en torno a su contenido. De todos modos, nadie en su sano juicio lo haría, si no fuese para hacer ganar dinero a los miles de asociaciones y grupos que se le echarían encima para llevarle a los tribunales. ¿Se preguntan cómo los he leído yo? Muy sencillo, busquen la respuesta en la pantalla a la que están ahora mismo mirando. El ideal de libertad celiniano adopta nuevas e inesperadas formas.¿Hemos cerrado, feliz o infelizmente, este capítulo de la vida de Céline? Me congratulo por ello. Así podremos pasar al siguiente y más importante, el conjunto de su vida y de su obra, donde encontraremos más vitriolo, eso sí, repartido en distintas dosis y aplicado a casi todos quienes le rodean, tanto a los que se lo esperaban como a los que no se lo esperaban, a los que lo merecían como a aquéllos que no lo merecían tanto. Aplicado tantas veces, incluso, a si mismo. Al margen de las frustaciones personales, de los complejos no resueltos, de los rencores larvados -y gracias también a ellos- es en este contexto.jpg) dónde la inteligencia que Céline tiene de los hombres y de las cosas, unida a la lucidez de su genio impar y extraordinario, hace nacer al maestro de la literatura contemporánea. Con formas que se encuentran a caballo entre lo convencional y lo novísimo, nace en el Viaje al fondo de la noche (1932) y continúa en Muerte a crédito (1936), las dos únicas novelas que parecen merecer el juicio favorable de Vargas Llosa, a quien casi había olvidado. Se desarrolla y perfecciona a partir de Guignol's Band (1944), creando en el plano formal algo distinto a la novela que hasta entonces conocimos y culmina en Fantasía para otra ocasión (1952), momento a partir del cual la vida y la literatura se entremezclan de tal modo que definitivamente Céline pasa a ser autor y protagonista del resto de su obra. Aquí es, precisamente, donde se sitúa mi discrepancia, discúlpeseme el atrevimiento, con el egregio académico.

dónde la inteligencia que Céline tiene de los hombres y de las cosas, unida a la lucidez de su genio impar y extraordinario, hace nacer al maestro de la literatura contemporánea. Con formas que se encuentran a caballo entre lo convencional y lo novísimo, nace en el Viaje al fondo de la noche (1932) y continúa en Muerte a crédito (1936), las dos únicas novelas que parecen merecer el juicio favorable de Vargas Llosa, a quien casi había olvidado. Se desarrolla y perfecciona a partir de Guignol's Band (1944), creando en el plano formal algo distinto a la novela que hasta entonces conocimos y culmina en Fantasía para otra ocasión (1952), momento a partir del cual la vida y la literatura se entremezclan de tal modo que definitivamente Céline pasa a ser autor y protagonista del resto de su obra. Aquí es, precisamente, donde se sitúa mi discrepancia, discúlpeseme el atrevimiento, con el egregio académico.

.jpg) dónde la inteligencia que Céline tiene de los hombres y de las cosas, unida a la lucidez de su genio impar y extraordinario, hace nacer al maestro de la literatura contemporánea. Con formas que se encuentran a caballo entre lo convencional y lo novísimo, nace en el Viaje al fondo de la noche (1932) y continúa en Muerte a crédito (1936), las dos únicas novelas que parecen merecer el juicio favorable de Vargas Llosa, a quien casi había olvidado. Se desarrolla y perfecciona a partir de Guignol's Band (1944), creando en el plano formal algo distinto a la novela que hasta entonces conocimos y culmina en Fantasía para otra ocasión (1952), momento a partir del cual la vida y la literatura se entremezclan de tal modo que definitivamente Céline pasa a ser autor y protagonista del resto de su obra. Aquí es, precisamente, donde se sitúa mi discrepancia, discúlpeseme el atrevimiento, con el egregio académico.

dónde la inteligencia que Céline tiene de los hombres y de las cosas, unida a la lucidez de su genio impar y extraordinario, hace nacer al maestro de la literatura contemporánea. Con formas que se encuentran a caballo entre lo convencional y lo novísimo, nace en el Viaje al fondo de la noche (1932) y continúa en Muerte a crédito (1936), las dos únicas novelas que parecen merecer el juicio favorable de Vargas Llosa, a quien casi había olvidado. Se desarrolla y perfecciona a partir de Guignol's Band (1944), creando en el plano formal algo distinto a la novela que hasta entonces conocimos y culmina en Fantasía para otra ocasión (1952), momento a partir del cual la vida y la literatura se entremezclan de tal modo que definitivamente Céline pasa a ser autor y protagonista del resto de su obra. Aquí es, precisamente, donde se sitúa mi discrepancia, discúlpeseme el atrevimiento, con el egregio académico.Se ha convertido casi en un lugar común el decir que no cabe sino una sóla postura ante Céline: o se es celiniano o se es anticeliniano. Ello sucede como cosecuencia, principalmente, de la posición convencional en que se encuentren aquéllos que decidan enfrentarse por primera vez  a sus textos. La lectura de Céline a partir de Guignol's Band exige haber llegado a un punto de madurez, de insensatez -o de ambas cosas- en el que la necesidad de transfundirse literatura en forma de texto celiniano puede con cualquier remilgo, contención o prejuicio. Si se comienza por el Viaje... o por Muerte a crédito, todo va razonablemente bien. Uno puede continuar o abandonar, pero rara vez quedará indeciso, atascado en una situación intermedia. Si, por contra, se escoge cualquiera de las otras entradas, Céline le recibirá a uno a bofetadas, corriendo así el grave riesgo de odiarle para toda la vida. He de decir que quienes lo intenten, al menos le tendrán inquina con cierto conocimiento de causa y no de oídas, insisto, como tanta otra gente se la tuvo a lo largo de su vida y todavía hoy se la tiene. También sus panfletos, ya citados, han tenido que ver con la aparición de este clivage celiniano.

a sus textos. La lectura de Céline a partir de Guignol's Band exige haber llegado a un punto de madurez, de insensatez -o de ambas cosas- en el que la necesidad de transfundirse literatura en forma de texto celiniano puede con cualquier remilgo, contención o prejuicio. Si se comienza por el Viaje... o por Muerte a crédito, todo va razonablemente bien. Uno puede continuar o abandonar, pero rara vez quedará indeciso, atascado en una situación intermedia. Si, por contra, se escoge cualquiera de las otras entradas, Céline le recibirá a uno a bofetadas, corriendo así el grave riesgo de odiarle para toda la vida. He de decir que quienes lo intenten, al menos le tendrán inquina con cierto conocimiento de causa y no de oídas, insisto, como tanta otra gente se la tuvo a lo largo de su vida y todavía hoy se la tiene. También sus panfletos, ya citados, han tenido que ver con la aparición de este clivage celiniano.

a sus textos. La lectura de Céline a partir de Guignol's Band exige haber llegado a un punto de madurez, de insensatez -o de ambas cosas- en el que la necesidad de transfundirse literatura en forma de texto celiniano puede con cualquier remilgo, contención o prejuicio. Si se comienza por el Viaje... o por Muerte a crédito, todo va razonablemente bien. Uno puede continuar o abandonar, pero rara vez quedará indeciso, atascado en una situación intermedia. Si, por contra, se escoge cualquiera de las otras entradas, Céline le recibirá a uno a bofetadas, corriendo así el grave riesgo de odiarle para toda la vida. He de decir que quienes lo intenten, al menos le tendrán inquina con cierto conocimiento de causa y no de oídas, insisto, como tanta otra gente se la tuvo a lo largo de su vida y todavía hoy se la tiene. También sus panfletos, ya citados, han tenido que ver con la aparición de este clivage celiniano.

a sus textos. La lectura de Céline a partir de Guignol's Band exige haber llegado a un punto de madurez, de insensatez -o de ambas cosas- en el que la necesidad de transfundirse literatura en forma de texto celiniano puede con cualquier remilgo, contención o prejuicio. Si se comienza por el Viaje... o por Muerte a crédito, todo va razonablemente bien. Uno puede continuar o abandonar, pero rara vez quedará indeciso, atascado en una situación intermedia. Si, por contra, se escoge cualquiera de las otras entradas, Céline le recibirá a uno a bofetadas, corriendo así el grave riesgo de odiarle para toda la vida. He de decir que quienes lo intenten, al menos le tendrán inquina con cierto conocimiento de causa y no de oídas, insisto, como tanta otra gente se la tuvo a lo largo de su vida y todavía hoy se la tiene. También sus panfletos, ya citados, han tenido que ver con la aparición de este clivage celiniano.Privilegio quizá de quienes habitan el empíreo de las letras, Vargas Llosa demuestra que se puede convivir con una sóla parte de Céline, pues confiesa admirar al Céline de la primera época (léase, el Viaje... y Muerte a crédito), manifestando un olímpico desprecio respecto a la segunda. He aquí mi primera diferencia o, mejor dicho, la constatación de que el escritor peruano sostiene una postura que se me antoja hasta cierto punto incongruente. En todo caso... ¡bravo por Vargas Llosa! ¡Ha leído todo Céline, ha hecho el viaje "de un Céline al otro", y eso ya es infrecuente! Por su parte, el pedestre lector no parece proceder, sin embargo, del mismo modo. A pesar de no tratarse, por desgracia, de un libro recomendado por los estamentos oficiales al objeto de perfeccionar a los estudiantes en el dominio de las letras francesas, el Viaje... ha vendido (sólo en la colección "Folio" de la editorial Gallimard) cerca de un millon y medio de ejemplares, muy lejos del resto de su obra y de la mayoría de autores franceses. De modo que, si bien estamos ante una novela que todavía se abre paso con dificultad en las aulas como modelo de preceptiva literaria, el Viaje... parece atraer la atención de los lectores... Pero diríase que no les estimula lo suficiente como para acercarse al resto de su obra. Que el lector común y corriente tenga el Viaje... en sus estanterías y no lo acompañe con otro libro de Céline me parece que entra dentro de lo normal. Llegar al Céline que abofetea, disparatado, con cada una de sus frases al lector para ofrecer en la siguiente los más bellos versos hablados-escritos que se hayan puesto en letras de imprenta -es decir, llegar del todo a Céline- requiere, al igual que con algunas adicciones, grandes dosis de irresponsabilidad y una cierta disposición al sufrimiento. En suma, que Mario Vargas Llosa haya leído a Céline y que gran parte de su obra no le guste, puede parecerme chocante, pero en último extremo me importa... tanto como pueda importarle a él.

Algunas lecturas de empaque -como sucede con ciertas empresas sentimentales en la vida, pues eso y no otra cosa es la gran literatura- requieren, más allá de la predisposición al goce, una cierta aproximación contextual. Así sucede en el caso de Céline. Como el Céline-autor se confunde con el Céline-personaje es preciso conocer lo principal de su biografía para leer sus novelas y es indispensable leer sus novelas para hacer el intento de saber quien era Céline. Aunque las traducciones al castellano -tarea de magnitud inconmensurable- son excelentes, no se termina de entender a Céline si no se lee en su lengua original, pues si bien los vocablos cultos pueden encontrar encaje e nuestro diccionario, los giros coloquiales y, me atrevería a decir, el ritmo coloquial, característicos de la obra de Céline presentan enormes dificultades a la hora de ser vertidos a otra lengua. Además, resulta indispensable conocer un poco la historia de Francia y de Europa en la primera mitad del siglo XX. Finalmente, no menos importante es tener una cierta idea de cómo pensaban los franceses contemporáneos de Céline, para comprender tanto lo que Céline piensa de si mismo como lo que él piensa de los que no piensan como él. Así he llegado yo, modestamente, a tener mi propia experiencia de lectura con Céline, lo que no excluye que cada uno pueda hacerlo a partir de bases intelectuales, culturales y lingüísticas diferentes a las que propongo.

A la luz de esa experiencia, he intentado poner por escrito algunas consideraciones sobre la dimensión literaria del controvertido autor que serán el objeto de una nueva entrada de Acotaciones. En espera del momento de ampliarlas, permítanme los amables lectores que les anime a introducir sus comentarios siempre que éstos permanezcan, como observara uno de nuestros grandes autores de antaño, dentro del marco de la circunspección y el buen gusto.

© Enrique Martínez, 2009

jueves, 2 de julio de 2009

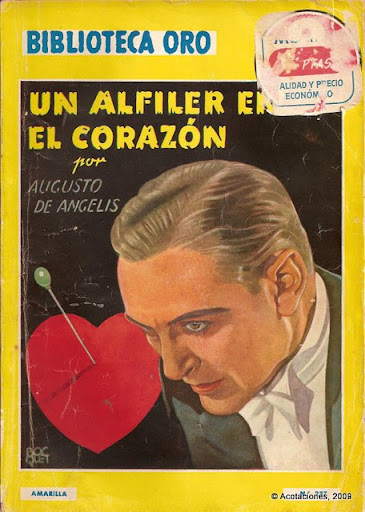

BIBLIOTECA ORO (ESPAÑA - SEGUNDA SERIE, AMARILLA Y AZUL 237-251)

Números 237 al 251

237 Augusto de Angelis - Un alfiler en el corazón

238 Erle Stanley Gardner - El fiscal salva el escollo

239 Al Cody - Monturas sin jinetes (AZ)

240 Ezio d'Errico - El trapecio de plata

241 Lewis Lange - Asesinato entre amigos

242 Paul Fidrmuc - El crimen submarino

243 Leslie Charteris - El Santo en Nueva York

244 March Evermay - ¡Fue un asesinato!

245W.A./R.F. Barber/Schabelitz - Bosquejos y conclusiones

246 Barrie Lyndon - Cuando muere el día (AZ)

247 Frances/Richard Lockridge - Un muerto en el cuarto piso

248 Freeman Wills Crofts - Cenizas de oro

249 Ezio d'Errico - El cuarenta y tres-seis-seis no contesta

250 Peter Cheyney - ¡Otro traguito!

251 Anne Hocking - Seis botellas verdes

Suscribirse a:

Entradas (Atom)